< カテゴリー: 会員からのイベント案内 >

はたのおと2019in黒潮町 ホームページはこちら

高知県西南部の「はた地域」の探求と発信に取り組む「研究会はたのおと」より、本年の研究発表会の案内が届きました。

本研究発表会は、分野を問わない異種格闘技戦として、はた地域の魅力を深くやさしく掘り下げながら育んでいく地域に根差した交流行事です。

※詳しくはこちら: https://hatanote.net/hatanote2019/

【講演・発表会】

- 日 時:2019年 11月 3日 (日) 9:00-15:00

- 場 所:大方あかつき館(高知県黒潮町入野6931-3)

- 内 容:講演会3演題・発表会20演題程度

- 対 象:小学生以上

- 定 員:200名

- 参加費:無料

- 主 催:研究会はたのおと

- 共 催:黒潮町・黒潮町教育委員会

- 協力団体:国土交通省中村河川国道事務所・環境省土佐清水自然保護官事務所・高知県

【追加プログラム(希望者のみ)】

<海辺のエクスカーション> シーカヤックで海に漕ぎ出そう

日 時:11月 2日 (土) 13:30-16:00

場 所:土佐佐賀海岸

<体験教室> 完璧なウニ標本を作成してみよう:ペーパーウエイトにもなるよ

日 時:11月 3日 (日) 15:00-17:00

場 所:大方あかつき館 2階会議室

<懇親会> はたの美味しいものを食べながら交流を深めよう

日 時:11月 3日(日)18:00-21:00

場 所:土佐佐賀温泉こぶしのさと

※詳しくはこちら: https://hatanote.net/hatanote2019/

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年09月23日 18:25

伊勢湾台風60年 特別シンポジウム 案内チラシ(PDF 3NB)

2019年9月21日(土)に名古屋で開催される「伊勢湾台風60年 特別シンポジウム」のご案内です。

(以下、案内文)

令和元年(2019)は、昭和34年9月26日に東海地方に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風の襲来から60年を迎えます。

当時から半世紀以上が経過し、当時の関係者や被災された方々も高齢化し、数少なくなってくる一方、伊勢湾台風を知らない世代が時代の主役となりつつあるこの時期に、災害の恐ろしさや命の大切さを改めて認識するとともに、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するものへと意識を改革する必要があります。

自分や大切な人の“命を守るために”どうすればよいのか、みんなで考えるための契機となるよう本シンポジウムを開催します。

【伊勢湾台風60年 特別シンポジウム】

- 日時 : 2019年9月21日(土) 13:15~16:00

- 場所 : 名古屋工業大学 NITech Hall (愛知県名古屋市)

- 主催 : 国土交通省中部地方整備局

- 参加費 : 無料

※案内チラシはこちら(PDF 3MB)

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年09月12日 06:29

第17回 川の自然再生セミナー 案内チラシ(PDF 337KB)

公益財団法人リバーフロント研究所より、本年の「川の自然再生セミナー:河川CIMを活かした多自然川づくり」のご案内です。

(以下、案内文)

自然再生や環境に配慮した河川整備(多自然川づくり)の取り組みは、川とその自然・生態系、歴史文化にかかる知恵や知識、実践の経験が重要であり、個々の川の個性に応じて試行錯誤しながら実施されている状況です。

「川の自然再生」セミナーは、全国で行われている先進的な事例のノウハウを、様々な立場で河川の自然再生や多自然川づくりなどの実務に携わる方々に情報・意識共有していただき、知識の向上、実践技術の習得を目的として開催するものです。

今回の第17回「川の自然再生」セミナーでは、「河川CIMを活かした多自然川づくり」をテーマに、各地で実施されている特徴ある取り組みを、現場での経験に基づく事例から紹介いただきます。

【第17回 川の自然再生セミナー】

- 日時 : 令和元年10月29日(火) 時間:13:00~17:20(受付開始12:30)

- 場所 : 月島社会教育会館 4階ホール (中央区月島4-1-1)

- 主催 : 公益財団法人 リバーフロント研究所

- 後援 : 国土交通省、国立研究開発法人土木研究所

- プログラム: 別紙(案内チラシ)のとおり

- 参加費 : 無料

- 定員 : 150名(定員になり次第締め切らせていただきます)

- お問い合わせ・お申込み : 公益財団法人リバーフロント研究所 渡邊

TEL 03-6228-3862 FAX 03-3523-0640 E-mail shizen-s@rfc.or.jp

※ 第17回「川の自然再生セミナー」は土木学会継続教育(CPD)制度のプログラムとして認定されています。(4.0単位)

※案内チラシはこちら(PDF 337KB)

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年09月06日 18:34

第12回いい川・いい川づくりワークショップin滋賀・京都 開催(募集)要項(PDF 830KB)

NPO法人全国水環境交流会より、『第12回いい川・いい川づくりワークショップin滋賀・京都』のご案内が届きました。

(以下、案内文)

『第12回いい川・いい川づくりワークショップ in 滋賀・京都』を開催します!

(通算第22回大会) 【参加募集】

いい川・いい川づくり実行委員会(「川の日」ワークショップ実行委員会)は、「川の日」を記念した催し「川の日」ワークショップを、1998年より開催してまいりました。

2008年より「いい川・いい川づくりワークショップ」として再スタートし、これまでの21回の大会で、応募数はのべ1,159件となりました。

通算22回目となる今大会は、滋賀・京都において、下記のとおり開催します。

大会ホームページでは、要項等を公開し募集を開始いたしました。

地元の関係団体のご協力のもと、現地実行委員会と共に準備を進めています。

地域、世代を越えたさまざまな人たちが一堂に会し、2日間にわたる驚きと感動にあふれた公開選考会と交流が行なわれます。

みなさんの自慢の“いい川”・“いい川づくり”を持って、是非、ご参加下さい!

(続きを読む…)

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年08月16日 22:15

ドボ博「川展」ホームページ

公益社団法人土木学会が運営するオンライン博物館「ドボ博」事務局より、ドボ博展示第二弾『川展 日本河川風景二十区分 ―国分かれて山河似る―』オープンのご案内が届きました。

(以下、案内文)

「東京インフラ解剖」から2年が経ち、ドボ博の展示第二弾の「川展 日本河川風景二十区分 ―国分かれて山河似る― 」がオープンしました

本展では、川を通じて、我々の住む日本の国土や歴史、文化、環境といったものをどのように理解することができるか、また逆に川の見方をどのように広げることができるかが大きなテーマとなっています。

川展の本編では、東京大学の知花武佳先生による二十の区分を基に、各界(!?)の専門家を交えた座談会によって、より深く、広く、そして時には脱線しながら話が展開していくので、存分にお楽しみください。

二十区分のうち、今回は最初の3区分についてアップしますが、今後も続々アップする予定ですので、どうぞご期待あれ!

番外編として各有識者による「川番付」も開催しております。こちらも今後続編もアップする予定ですので、本編と合わせてご堪能ください。

※ドボ博「川展」ホームページはこちらから

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのその他案内,会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年08月10日 11:34

第201回河川文化を語る会 案内チラシ(274KB)

※両コースとも定員に達したため、申し込みは締め切りとなりました。

JRRN団体会員である公益社団法人日本河川協会様より御提供頂いたイベント情報です。

【第201回 河川文化を語る会】 船上講演会『川から見る東京・2019』

◆開催日:2019年9月5日(木) 運航時間は約2時間30分

A[江戸・東京歴史コース]10:00~12:30(集合 9:45)

講師:宮 加奈子 氏 ((株)建設技術研究所 国土文化研究所)

B[東京の歴史と未来を探訪する社会基盤コース]13:30~16:00(集合 13:15)

講師:細見 寛 氏(日本大学理工学部非常勤講師)

◆運航ルート:神田川→日本橋川→隅田川→小名木川(扇橋閘門)→神田川

◆集合場所:「屋形船 三浦屋」乗船場(台東区浅草橋1-1-10)

(JR浅草橋駅から徒歩2分,都営浅草線 浅草橋駅A-2出口から徒歩1分)

◆募集人数:各コース 35名(先着順) ※18歳以上

◆参加費:一般:1,000円(保険代・資料代として)

当協会二種正会員(個人会員)および学生:無料

◆申込締切:8月23日(金)

※両コースとも定員になりしだい締め切らせていただきます。

◆申込み/問い合わせ:公益社団法人 日本河川協会

TEL:03-3238-9771 FAX:03-3288-2426

E-mail:kataru@japanriver.or.jp

URL:http://www.japanriver.or.jp/

詳しくはこちら→ http://www.japanriver.or.jp/kataru/kataru_no201.htm

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年08月03日 11:56

第27回 リバーフロント研究所 研究発表会 案内チラシ(173KB)

公益社団法人リバーフロント研究所より本年の研究発表会のご案内です。

『第27回 リバーフロント研究所 研究発表会』開催のご案内

- 日時 : 令和元年9月13日(金) 13時00分~17時30分

- 場所 : 日本橋社会教育会館8階ホール(中央区日本橋人形町1丁目1番17号)

※土木学会認定CPDプログラム(CPD単位4.0)

詳しくは案内チラシ参照: http://www.rfc.or.jp/pdf/event/R1hokokukai_program.pdf

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年07月26日 16:07

案内チラシ(PDF1.3MB)

NPO法人荒川流域ネットワークより、本年夏の都幾川、高麗川、越辺川をフィールドとした魚捕りイベントのご案内です。

<アユ漁体験と魚捕り in 都幾川・高麗川・越辺川>

今年も都幾川と高麗川と越辺川で魚捕りを実施します。

地曳網や投網、タモ網で皆で魚を捕り、塩焼きと天ぷらにして味わいます。

投網の講習会や捕れた魚を紹介するミニ水族館も開催します。

お子様連れでご参加頂ければ幸いです。

- 日時: 2019年8月10日(土)、8月18日(日)、9月8日(日) 各9:00~12:30

- タイムテーブル、アクセスマップ、申込方法等: 以下のチラシ参照

※案内チラシはこちらから(PDF 1.3MB)

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年07月09日 01:37

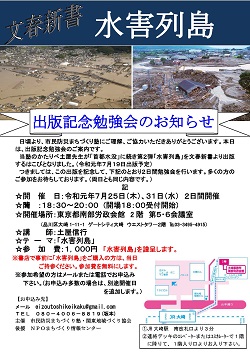

案内チラシ(PDF 372KB)

「市民防災まちづくり塾」より、7月25日(木)及び31日(水)に開催される「『水害列島』出版記念勉強会」のご案内です。

(以下、案内文)

当塾のかたりべであり、JRRN代表理事も務める土屋信行が、日本国中が水害に見舞われている現状を訴えるため、文春新書[水害列島]を上梓しました。

書籍出版(7月19日)に合わせて出版記念勉強会を開催します。

たくさんの方々のご参加をお待ちしております。

●日 時: 2019年7月25日(木)及び31日(水) 18:30~20:00

●場所: 東京都南部労政会館 2階 第5・6 会議室

(東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階)

●参加費: 1,000円(「水害列島」を謹呈します)

●主催: 市民防災まちづくり塾・関東地域づくり協会

●参加申込方法:

以下のチラシをご覧ください

※案内チラシ(PDF 372KB)

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年07月04日 10:16

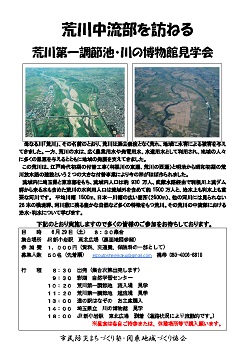

案内チラシ(PDF 462KB)

「市民防災まちづくり塾」より、6月29日(土)に開催される「荒川中流見学会~荒川第一調節地(彩湖)川の博物館~」のご案内です。

(以下、案内文)

母なる川「荒川」、その名前のとおり、荒川は過去幾度となく荒れ、地域に水害による被害を与え てきました。一方、荒川の水は、広く農業用水や発電用水、水道用水として利用され、地域の人々 に多くの恩恵を与えるとともに地域の発展を支えてきました。

この荒川は、江戸時代初期の付替工事(利根川の東遷、荒川の西遷)と明治から昭和初期の荒 川放水路の建設という 2 つの大きな付替事業により今の形がほぼ作られました。

流域内に埼玉県と東京都をもち、流域内人口は約 930 万人、武蔵水路経由で利根川上流ダム 群から来る水も含めた荒川の水利用人口は流域外を含めて約 1500 万人と、治水上も利水上も重 要な河川です。 平均川幅 1500m、日本一川幅の広い箇所(2500m)、他の河川には見られない 26 本の横堤群、河川敷に残る豊かな自然など多くの特徴をもつ荒川。その荒川の中流部における 治水・利水について学びます。

下記のとおり実施しますので多くの皆様のご参加をお待ちしております。

●日 時: 6 月 29 日(土) 8:30集合

●集合場所: JR 新小岩駅 東北広場(裏面地図参照)

●参加費: 1,000円(資料、交通費、保険料の一部として)

●募集人数 : 50名(先着順)

●主催: 市民防災まちづくり塾・関東地域づくり協会

●参加申込方法:

見学会に参加を希望される方はメールでのご連絡にて受け付けています。

本文に次の事項をご記入の上、下記のメールアドレスまでご連絡下さい。

- 参加される方のお名前(必須)

- お勤め先 または 所属団体名(任意)

※送信先(Eメールアドレス)はこちら → eizoutoshikeikaku@gmail.com

●行程及び訪問先の紹介は以下の案内チラシをご覧ください。(PDF 462KB)

http://www.npo-tmic.org/simin-bousai/kengaku/arakawa_daiichi2.pdf

By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からのイベント案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2019年06月11日 21:08