< 行事報告 トップページ >

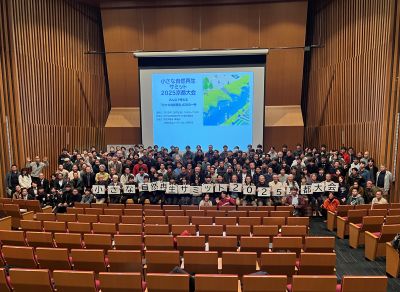

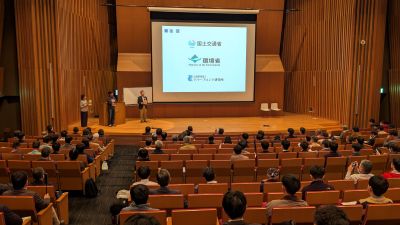

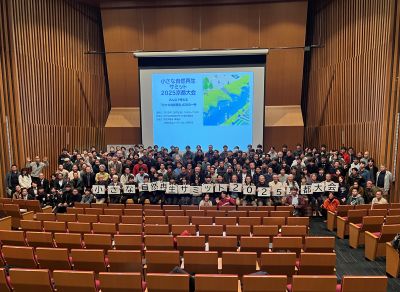

水辺で取組む小さな自然再生の更なる深化と拡がりに向けて、全国で取組む仲間が集い、相互交流を通じて今後の新たな活動や協働に展開していくことを目的に、「小さな自然再生サミット2025京都大会」を2025年12月7日(日)に京都府宇治市の京都大学宇治キャンパス・宇治おうばくプラザにて開催致しました。

【日時】 2025年(令和7年)12月7日(日) 10:00~17:00

【場所】 京都大学宇治キャンパス 宇治おうばくプラザ

【主催】 小さな自然再生サミット実行委員会

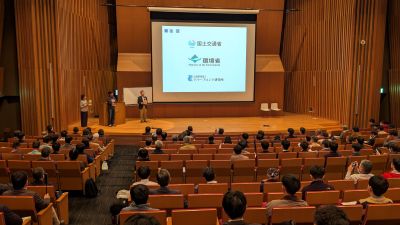

【後援】 国土交通省、環境省、公益財団法人リバーフロント研究所

【協賛】いであ株式会社, 株式会社伊藤園, 株式会社ウエスコ, 王子ホールディングス株式会社, 株式会社KANSOテクノス, 共和コンクリート工業株式会社, 株式会社建設環境研究所, 株式会社建設技術研究所, 株式会社ジャッカル, 一般財団法人セブン‐イレブン記念財団, 株式会社デプス, 日本工営都市空間株式会社, パシフィックコンサルタンツ株式会社, 株式会社北海道技術コンサルタント ※五十音順

【参加者】約200名

【参加費】無料

【プログラム】

10:00 サミット開会 (実行委員長挨拶、来賓挨拶)

10:15-12:40 全国事例発表 (4分×30団体)

12:40-13:40 昼食&事例発表者ポスター交流 @ハイブリットスペース

13:40-16:00 パネルディスカッション~「小さな自然再生」の次の一手を考える~

16:00-17:00 茶話会 @ハイブリットスペース

開催報告書は以下のウェブサイトで後日公開致します。

https://www.rfc.or.jp/collaboriversummit2025.html

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2025年12月21日 14:48

2025年12月6日(土)に、第31回「小さな自然再生」現地研修会を滋賀県内を流れる琵琶湖流入河川(犬上川、愛知川、野洲川、家棟川)にて開催致しました。

本研修会は、翌日に京都で開催される「小さな自然再生サミット2025京都大会」のサイドイベントとして開催し、滋賀県内でこれまで取組まれてきた小さな自然再生による河川環境の場づくりや手づくり魚道の現地を専門家の案内で巡り、他地域での展開を念頭に、技術や進め方等のノウハウを参加者とともに学び合いました。(令和7年度河川基金助成事業)

【日時】令和7年12月6日(土) 13:00~17:00

【主催】「小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】滋賀県立大学環境科学部、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、公益財団法人リバーフロント研究所

【視察先】犬上川、愛知川、野洲川、家棟川

【参加者】55名

【参加費】無料

【プログラム】

(13:00) 集合 : 南彦根駅西口<JR琵琶湖線>

(13:00~17:00) 小さな自然再生の現地を巡るツアー(貸切バス)

・犬上川~愛知川~野洲川or家棟川・童子川の小さな自然再生の現地を巡ります

■現地案内講師:

瀧健太郎(滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科)、佐藤祐一(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)、白尾豪宏(公益財団法人 リバーフロント研究所)、岩瀬晴夫(株式会社北海道技術コンサルタント)

(17:00) 解散 : 野洲駅<JR琵琶湖線>

※研修会の概要報告は、報告書としてとりまとめて後日公開致します。

→JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

http://jp.a-rr.net/jp/activity/publication/category/jrrn-lecturereport

※参考:「第31回現地研修会」参加者募集案内ページ

https://www.rfc.or.jp/collaboriversummit2025sideevent.pdf

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2025年12月21日 14:39

2025年11月3日(月・祝)に、第30回「小さな自然再生」現地研修会を福井県三方上中郡若狭町を流れるはす川流域にて開催致しました。

本研修会では、三方五湖自然再生協議会(自然護岸再生部会)が三方五湖周辺河川での自然再生に向けて小さな自然再生を活用した多様な水辺環境の創出や魚類遡上環境の改善などを打ち出す中、はす川流域において地域で小さな自然再生を進めていくためのアイデアやヒントを、現地も巡りながら参加者とともに学び合いました。(令和7年度河川基金助成事業)

【日時】令和7年11月3日(月・祝) 9:30~16:30

【主催】三方五湖自然再生協議会、「小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】福井県、若狭町、日本野鳥の会福井県、三方五湖ラムサールクラブ、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】福井県三方上中郡若狭町<座学:リブラ若狭/現地:はす川、串小川>

【参加者】44名

【参加費】無料

【プログラム】

(9:30~10:30) 開会 および はす川流域を知る @ リブラ若狭

- 開会挨拶( 吉田丈人: 東京大学 大学院農学生命科学研究科)

- 三方五湖自然再生協議会 自然護岸再生部会の取組みと小さな自然再生への考え方

(小林滉平:福井県自然環境課)

- はす川の特徴、地域資源としての価値

(吉田丈人:東京大学、小林滉平:福井県)

(10:30-14:00) はす川流域を巡る @はす川、串小川 及び 昼食

はす川の落合堰及び支川・串小川に設置されている落差工等を視察し、生き物の視点から自然環境や課題等を学びました。 ※雨天のため2班に分けて視察

■現地指導講師:田原大輔(福井県立大学 海洋生物資源学部)、 岩瀬晴夫(株式会社北海道技術コンサルタント)

(14:00~16:30) はす川流域でできる小さな自然再生を考える座学研修 @ リブラ若狭

- サケの⽣態、はす川流域や三方五湖周辺での遡上状況

(田原大輔:福井県立大学 海洋生物資源学部)、(柘植卓実:福井県海浜自然センター)

- できることからはじめよう~水辺の小さな自然再生~

(和田彰:公益財団法人リバーフロント研究所)

- はす川流域でできることを考える(ミニワークショップ)

(16:30)閉会

※研修会の概要報告は、報告書としてとりまとめて後日公開致します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考: 「第30回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2025年11月05日 18:24

2025年10月21日(火)に、第28回「小さな自然再生」現地研修会を静岡県富士宮市を流れる芝川にて開催致しました。

本研修会では、小さな自然再生活動を通じた水辺の生態系保全と共に、その活動の中に見い出せるさまざまな環境教育プログラムを試行しながら、「芝川のためにできること・芝川でできること」を参加者とともにアイデアを深めました。(令和7年度河川基金助成事業)

【日時】令和7年10月21日(火) 10:00~17:00

【主催】NPO法人ホールアース自然学校、「小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】芝川で小さな自然再生を楽しむ有志の会、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】静岡県富士宮市下柚野165 <座学:ホールアース自然学校 富士山本校/現地:芝川>

【参加者】38名

【参加費】無料

【プログラム】

(10:00~10:50) 座学研修

- 開会挨拶

- 芝川における自然体験活動の紹介と今後の展望

(松尾 章史:NPO法人ホールアース自然学校)

- 芝川の魚類や水生昆虫のプラスティネーション標本づくり

(三橋 弘宗:兵庫県立人と自然の博物館・ひとはく)

(11:00~16:00) 小さな自然再生と水辺の環境教育の実践 @芝川

- バーブ工で寄り洲づくり、魚の隠れ家づくり実践・解説

- 環境教育プログラム実験

寄り洲があると水が綺麗になる ~ 川の砂を使ったろ過実験 ~

水生昆虫を餌にして、生分解資材だけでフィッシング

■現地技術指導:三橋弘宗(同上)、白尾 豪宏(公益財団法人リバーフロント研究所) 他

※途中で、昼食・休憩・交流の時間を設けます

(16:30~17:00)本日のプログラムの振り返り @森の家 講義室

(17:00)閉会

※研修会の概要報告は、報告書としてとりまとめて後日公開致します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考: 「第28回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2025年10月24日 10:46

2025年10月5日(日)に、第29回「小さな自然再生」現地研修会を静岡県静岡市清水区を流れる庵原(いはら)川にて開催致しました。

本研修会では、石倉かごを護岸材料としたニホンウナギ等の生育環境保全など小さな自然再生の取組みを、子ども達や若い力、市民、行政、企業等を巻き込み、更なる流域展開や他の河川への横展開を図ることを目標に、参加者みんなで石倉かご調査を体験し、また河川環境の見方や自然再生の進め方を専門家より座学で学び、今後の活動に向けたアイデアを交換しました。(令和7年度河川基金助成事業)

【日時】令和7年10月5日(日) 9:00~16:30

【主催】いはらの川再生PJ会、「小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】静岡県静岡土木事務所、東海大学海洋学部水棲環境研究会、横砂自治会、静岡市環境局環境共生課、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】静岡県静岡市清水区横砂本町 <座学:横砂自治会館 /現地:庵原川河口一葉橋>

【参加者】66名

【参加費】無料

【プログラム】

(9:00~9:20) 開会 及び プログラム説明 @横砂自治会館

- 開会挨拶(伏見直基:いはらの川再生PJ会 代表)

- 本日のプログラム説明(和田彰:公益財団法人リバーフロント研究所)

(9:20-12:30) 小さな自然再生の実践 @庵原川河口一葉橋 ※干潮時刻10:00

石倉モニタリング調査及び石倉カゴの設置作業に参加し、ウナギなど庵原川の生物の生息・生育の場づくりを学びます。

■現地指導講師:いはらの川再生PJ会 会員、 白尾豪宏(公益財団法人 リバーフロント研究所)

(12:30~13:30) 昼 食 @横砂自治会館

(13:30~16:30) 庵原(いはら)川でできる小さな自然再生を考える座学研修 @横砂自治会館

- 庵原川での石倉カゴ設置などニホンウナギの生育環境保全活動の取組紹介

(伏見直樹:いはらの川再生PJ会)

- 小さな自然再⽣の方法と効果-今までの研究から分かった幾つかのこと-

(萱場祐一:名古屋工業大学社会工学科環境都市分野)

- 市⺠主導の川づくりが⽣み出す地域創造

(坂本貴啓:金沢大学人間社会研究域地域創造学系)

- 庵原川でできることを考える(意見交換会)

(16:30)閉会

※研修会の概要報告は、報告書としてとりまとめて後日公開致します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考:「第29回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2025年10月08日 12:54

2024年11月30日(日)に、第27回「小さな自然再生」現地研修会を長野県長野市の千曲川と犀川に挟まれた休耕田において開催致しました。

本研修会では、休耕田を活用して、田んぼに生きものを増やすとともに、洪水時には田んぼダムとして機能する場づくり、更には環境と治水の学びを通じたコミュニティづくりを目指した「小さな流域治水」に挑戦する更北中学校の生徒たちとともに、休耕田のエコアップ活動を実践し、今後の展開について参加者とともに汗をかきながらアイデアを交換しました。(令和6年度河川基金助成事業)

【日時】令和6年11月30日(土) 10:00~16:00

【主催】更北中学校ものづくり部理科班、更北地区住民自治協議会、更北流域治水研究会、「 小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】須坂市技術情報センター科学クラブ、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】長野県長野市真島町川合157-5 <座学:川合公民館/現地:千曲川流域の休耕田>

【対象】小さな自然再生に関心のある方々

【参加者】35名

【参加費】無料

【プログラム】

(10:00~12:00) 休耕田を治水とエコアップの道場とするための座学研修@川合公民館

- 開会挨拶

- 更北中学校ものづくり部理科班による取組み

(佐々木 宏展:長野市立更北中学校)

- 地域で学びの場をつくる

(山本 里江:更北ボランティアセンター室長)

- みんなで取り組める流域治水~千曲川と犀川に挟まれた更北の地を巡る~

(土屋 祐輔:長野西高校)

- 一石三鳥の小さな田んぼダム 及び 展示紹介

(小さな田んぼダムプロジェクトチーム:長野市立更北中学校)

(12:00~13:00) 昼 食

(13:00~16:00) 小さな流域治水の実践~休耕田で治水とエコアップを見試ししよう

- 休耕田周辺を踏査し、休耕田におけるエコアップ作業に汗をかき、最後にこれからできることを参加者で振り返りました。

■現地指導:

上野 裕介(石川県立大学 生物資源環境学部)、

川口 究 (いであ株式会社 生態解析部)、

鈴木 敏弘(公益財団法人リバーフロント研究所)

(16:00) 閉 会

※研修会の概要報告は、開催報告書として公開します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考: 「第27回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2024年12月07日 11:28

2024年11月3日(日)に、第26回「小さな自然再生」現地研修会を兵庫県上郡町を流れる千種川にて開催致しました。

本研修会では、千種川の河道内に形成された二次流路を生物の生息・生育・繁殖の場とするとともに、地域の環境教育や川遊びの拠点としていくためにできる取組について、参加者でアイデアを交換しました。(令和6年度河川基金助成事業)

【日時】令和6年11月3日(日) 10:00~16:00

【主催】千種川圏域清流づくり委員会、「 小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】兵庫県西播磨県民局光都土木事務所、上郡町、千種川漁業協同組合、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】兵庫県赤穂郡上郡町苔縄67 <座学:上郡町立赤松地区公民館 / 現地:千種川>

【対象】小さな自然再生に関心のある方々

【参加者】44名

【参加費】無料

【プログラム】

(10:00~11:30) 二次流路を生物の生息・生育・繁殖の場とするための座学研修

- 開会挨拶

- 千種川の環境に関する取り組み (横山 正:千種川圏域清流づくり委員会 ネットワーク部会長)

- 小さな自然再生のすすめ ~千種川でできることはたくさんある~

(三橋 弘宗:兵庫県立 人と自然の博物館)

- 千種川水系における小さな自然再生とその展開(梶島佑太:兵庫県 光都土木事務所)

(12:00~13:00) 昼 食

(13:00~16:00) 小さな自然再生ワークショップ~二次流路でのエコアップを考える

- 千種川の現地踏査

- 二次流路のエコアップに向けてできることを考える

■現地技術指導:三橋 弘宗(同上)、岩瀬 晴夫(株式会社北海道技術コンサルタント)

(16:00) 閉 会

※研修会の概要報告は、開催報告として後日公開致します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考:「第26回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2024年11月07日 14:08

2024年11月2日(土)に、第25回「小さな自然再生」現地研修会を滋賀県長浜市の大浦川にて開催致しました。

本研修会では、地元で農業から盛り上げる若者集団「ONE SLASH」とともに仮設⿂道の設置を行い、合わせてゲリラ炊飯も体験し、川を活かして過疎化した地域をどのように活性化させていくかについて参加者とともに考えました。(令和6年度河川基金助成事業)

【日時】令和6年11月2日(土) 10:00~17:00

【主催】ONE SLASH、「 小さな自然再生」研究会、日本河川・流域再生ネットワーク

【協力】エネシフ湖北、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、公益財団法人リバーフロント研究所

【会場】滋賀県長浜市西浅井町庄929 <座学:庄農業者トレーニングセンター/現地:大浦川>

【対象】小さな自然再生に関心のある方々

【参加者】35名

【参加費】無料

【プログラム】

(10:00~10:10) 開会挨拶 (浅見宣義:長浜市長)

(10:10~12:30) 小さな自然再生の実践~ラバー堰に手づくり魚道を設置する

- ビワマス遡上の観察、落差1.2m取水堰に手づくり魚道設置、昨年バーブ工設置現場の視察

■現地技術指導:岩瀬晴夫(株式会社北海道技術コンサルタント)・田原大輔(福井県立大学)・佐藤祐一(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)

(12:30~13:30) 昼 食: 〈ONE SLASH〉のゲリラ炊飯

(14:00~17:00) 琵琶湖湖北地区のネイチャーポジティブに向けた取組を学ぶ座学研修

- RICE IS COMEDY 人口4000人のまちで仕掛ける「地域の生存戦略」

(清水 広行:ONE SLASH)

- 滋賀県で広がる市民発意のビワマス魚道

(佐藤 祐一:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)

- 田んぼ×川の地域再生と自然再生ワークショップ

(17:00)閉会

※研修会の概要報告は、開催報告書として後日公開致します。

→ JRRN主催・共催行事報告書のバックナンバーはこちらから

※参考:「第25回現地研修会」参加者募集案内ページ

By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN技術交流会 | コメント(0) | トラックバック(0)

|

日時: 2024年11月07日 13:31